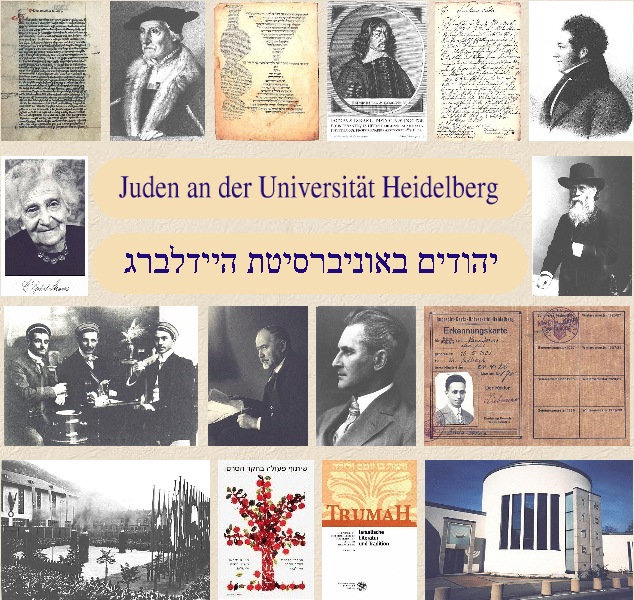

Die Hebräische Universität in Jerusalem und die Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg unterzeichneten im Jahr 1983 einen Vertrag für eine Partnerschaft, in deren Rahmen gemeinsame wissenschaftliche Projekte bearbeitet und ein Austausch von Studierenden gefördert werden. Der Vertiefung dieser Beziehungen dient die Ausstellung „Juden an der Universität Heidelberg“, die aus der mehr als 600-jährigen Geschichte der Heidelberger Universität berichtet. Die Ausstellung, die von mir konzipiert, erarbeitet und durchgeführt wurde, war von Juni bis August 2002 in der Universitätsbibliothek Heidelberg und im November/Dezember 2002 in der Bibliothek der Hebräischen Universität in Jerusalem zu sehen. An beiden Orten fand sie große Aufmerksamkeit.

Die Ausstellung virtuell entdecken

Wegen ihrer Bedeutung für die Forschung wurde die Ausstellung nach ihrem Abbau digitalisiert und ist auf dem Server der Universitätsbibliothek Heidelberg abrufbar: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/13683/1/juden_hd.pdf

Begleitpublikation

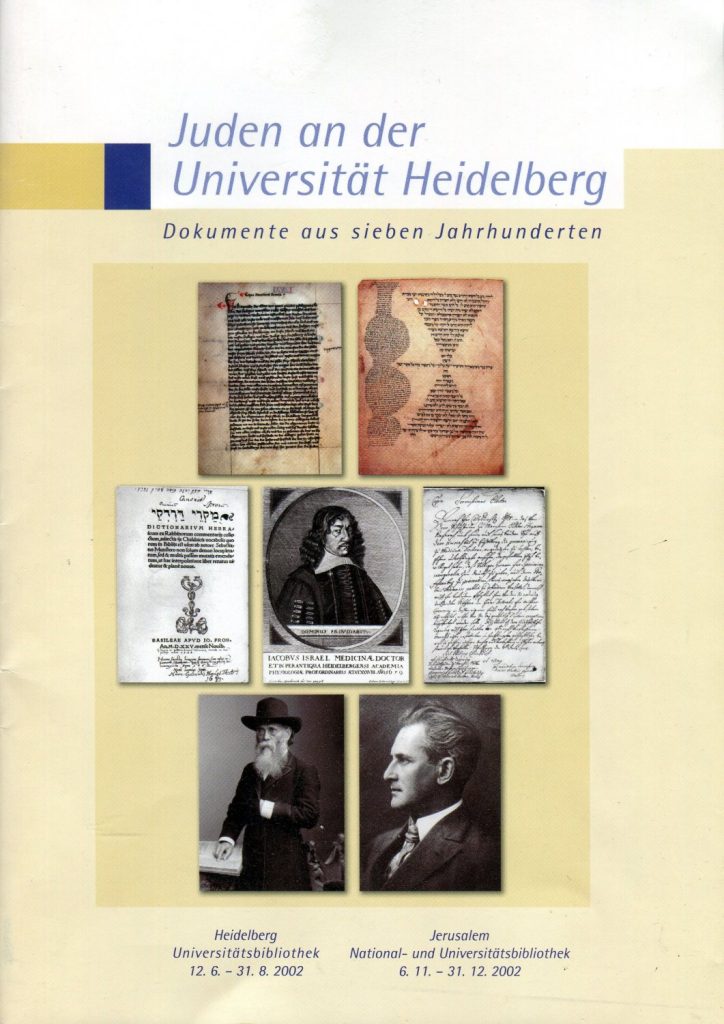

Zur Ausstellung in den beiden Universitätsbibliotheken erstellte ich eine Begleitpublikation, die anhand einiger Exponate einen Überblick über die Geschichte der Juden an der Universität Heidelberg und über das Forschungsprojekt gibt.

Weitere Infos: https://www.ub.uni-heidelberg.de/ausstellungen/juden_unihd2002/Welcome.html

Juden an der Universität Heidelberg. Dokumente aus sieben Jahrhunderten. Ausstellungen in Heidelberg, Universitätsbibliothek und Jerusalem, National- und Universitätsbibliothek. Heidelberg 2002.

Weitere wissenschaftliche Veröffentlichungen

Heidelberg im Februar und März 1848, in: Auf dem Weg zur Paulskirche. Hrsg. für das Kurpfälzische Museum Heidelberg von Frank Engehausen. Ubstadt-Weiher 1998, S. 31–42.

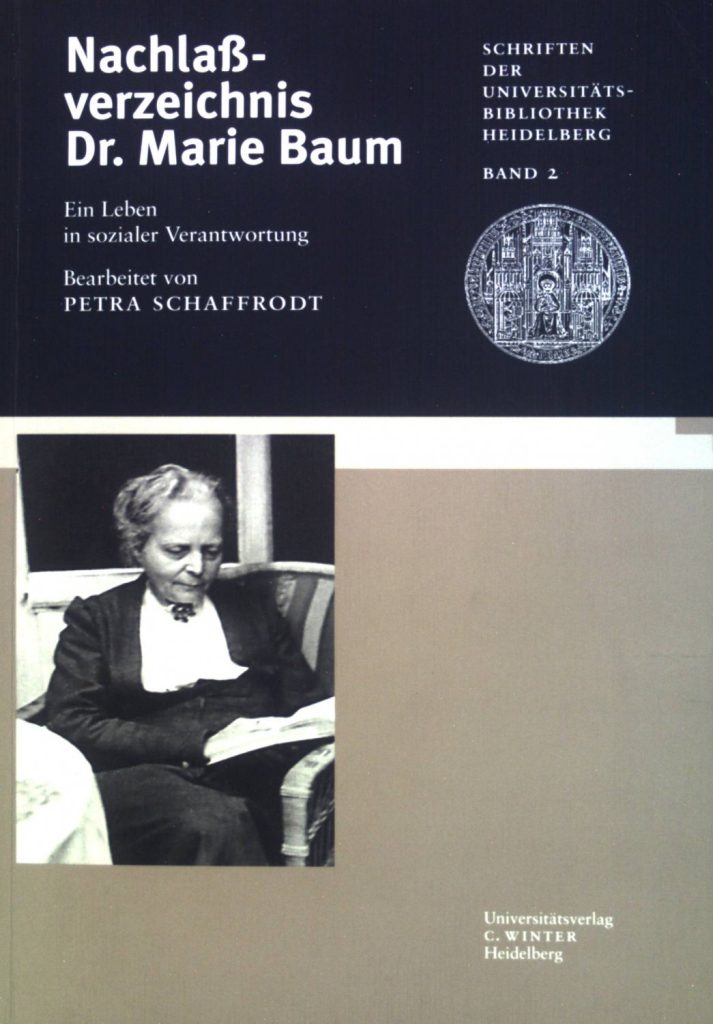

Nachlaßverzeichnis Dr. Marie Baum (1874–1964). Ein Leben in sozialer Verantwortung . Heidelberg 2000.

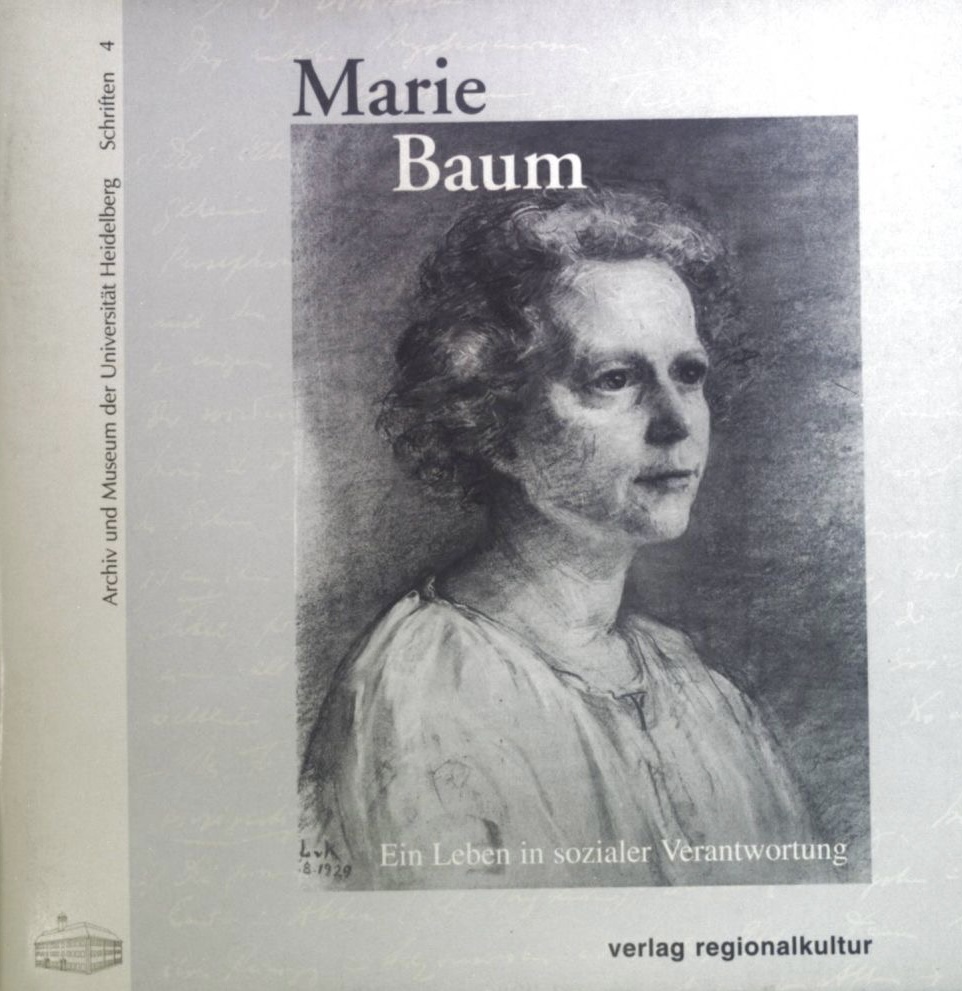

Marie Baum. Ein Leben in sozialer Verantwortung. Katalog zur Ausstellung im Universitätsmuseum Heidelberg, 19. Oktober 2000 – 20. Januar 2001 (Schriften / Archiv und Museum der Universität Heidelberg; 4) Ubstadt-Weiher 2000.

„Das Käthchen von Heilbronn“. Gustel Fraenger als Mitarbeiterin ihres Mannes, in: Neue Kunst – Lebendige Wissenschaft. Wilhelm Fraenger und sein Heidelberger Kreis 1910–1937 . Eine Ausstellung des Kulturamts der Stadt Heidelberg. Heidelberg 2004. S. 19–26.

Martin Bucer (1491–1551). Bibliographie. Hrsg. von Gottfried Seebaß, erstellt von Holger Pils, Stephan Ruderer, Petra Schaffrodt. Gütersloh 2005.

Artikel „Baum, Marie“ in: NDB-online, veröffentlicht am 01.10.2022, https://www.deutsche-biographie.de/116087749.html#dbocontent